河川水質調査

ページ番号 398-568-246

最終更新日 2025年10月9日

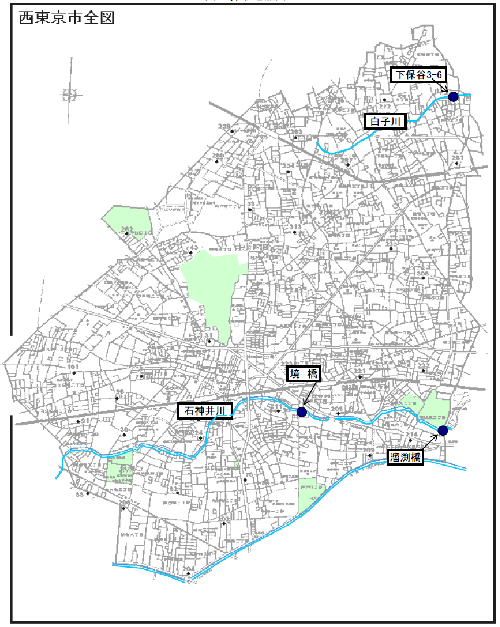

川の水は地球上を循環し、やがて私たちに飲み水などとして、もどってきます。川の水質を良好に保つことは、そこに住む生物だけでなく、私たちの生活をよくすることにもつながります。環境政策課では、市内を流れる河川の水質調査を複数の調査箇所で継続的に実施しています。

調査河川

(1) 石神井川 境橋

流域の都市化の影響で自然水の供給も年々水量が少なく、やや汚濁が進行気味。

(2) 石神井川 溜渕橋

季節変動が大きいものの調査地点の中で一番水量が多く、水質も一番きれい。

(3) 白子川 下保谷3-6

川幅も小さく、暗渠となっており上部が遊歩道となっている。また、流量が少なく汚濁も進んでいる。河床は、ヘドロが推移しており硫化物臭を感じられる。有害物質は認められない。

調査項目

水素イオン濃度(pH)

水の酸性、中性、アルカリ性を示します。中性を7とし、これより小さいほど酸性が強い。魚の中には、弱酸性を好むものがあります。

溶存酸素量(DO)

水中に含まれる酸素の量を示します。水中の酸素は、水生生物の生活には不可欠なもので、魚類等の呼吸や有機物の好気性分解に使用されます。数値が低いほど水質が悪く、DOが2mg/リットル以下だと硫化水素などの悪臭物質が発生します。

生物化学的酸素要求量(BOD)

微生物が水の中の汚れを二酸化炭素や水などに分解するために必要とする酸素の量。数値が高いほど汚れが大きいことを示します。

浮遊物質量(SS)

水中の粒子状物質のうち粒径2ミリ未満の水に溶けない懸濁性の物質。河川水に多くなると、光の透過を防ぎ、自浄作用を阻害したり、悪影響を及ぼします。

大腸菌数

大腸菌群数より的確にふん便汚染を捉えることができる指標です。

| 水素イオン濃度 (pH) |

溶存酸素 (DO) |

生物化学的酸素要求量 (BOD) |

浮遊物質量 (SS) |

大腸菌数 | |||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 単 位 | - | mg/L | mg/L | mg/L | CFU/100mL | ||

| 環 境 基 準 | 6.5以上8.5以下 | 5以上 | 3以下 | 25以下 | 1,000以下 | ||

| 石神井川 | 境橋 (年2回) |

最大 | 7.6 | 12.6 | 0.9 | 1 | 220 |

| 最小 | 7.6 | 12.6 | 0.9 | 1 | 220 | ||

| 平均 | 7.6 | 12.6 | 0.9 | 1 | 220 | ||

| 溜渕橋 (年12回) |

最大 | 7.4 | 12.6 | 1.4 | 4 | 140 | |

| 最小 | 6.3 | 9.5 | <0.5 | <1 | 60 | ||

| 平均 | 6.9 | 10.7 | 0.9 | 2 | 90 | ||

| 環 境 基 準 | 6.5以上8.5以下 | 5以上 | 5以下 | 50以下 | - | ||

| 白子川 | 下保谷3-6 (年6回) |

最大 | 7.8 | 9.5 | 3.4 | 2 | 170 |

| 最小 | 6.9 | 6.8 | 1.1 | <1 | 100 | ||

| 平均 | 7.3 | 8.1 | 3.2 | 1 | 140 | ||

※境橋は1回欠測。BODの平均値は75パーセント水質値。