行政評価とは

ページ番号 563-765-679

最終更新日 2018年8月17日

1.行政評価の内容

行政評価とは、「政策・施策・事務事業からなる政策体系を対象に、その成果や実績などを、事前、中間または事後において、有効性、効率性などの観点から評価するもの」と一般的に定義されています。

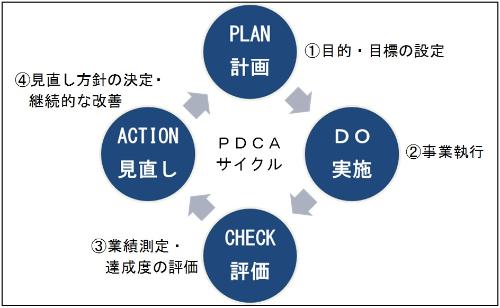

(1)PDCAサイクル

行政評価を実施する目的は、予算・計画を重視し、実施後の検証が欠けがちであった行政のサイクルに、結果評価のステップを導入することで、計画そのものの有効性を検証し、効果的かつ効率的な事業実施の促進を図ることです。

計画(PLAN)→実施(DO)のサイクルに、評価(CHECK)を導入し、その結果を見直し(ACTION)へとつなげていくことで、PDCAの経営マネジメント・サイクルを確立することが必要です。

評価の手法としては、視点を複層的にすることで、評価の総合性を確保することが重要であり、評価対象に着目した「定性評価と定量評価」、評価者に着目した「内部評価と外部評価」などが一般的です。

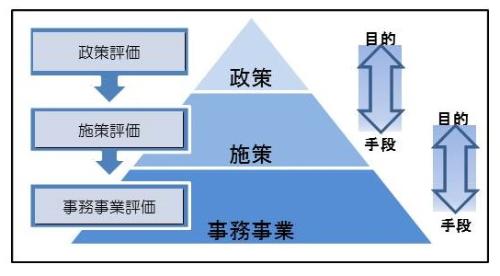

(2)行政評価の三つの階層

行政評価は、評価の階層として、政策評価、施策評価、事務事業評価に分類されます。

これらの階層は、政策→施策、施策→事務事業それぞれに目的→手段という関係にあり、上位の目的を実現するための手段として位置づけられます。

2.階層別評価の整理

階層それぞれの評価は、以下のとおりです。

(1)政策評価

政策評価は、まちづくり全体の将来目標などを示したビジョン・方針について評価するものです。このような評価は基本的には選挙などを通じて行っていくことが望まれます。

(2)施策評価

施策評価は、事務事業の集まりである施策について、その達成状況を把握し、政策を実現するための手段としての有効性等を評価するものです。施策をある方向性で実施したことで、市民生活にどのような影響があったのか(=成果)を判定しながら、一方で事務事業という手段の最適化を図る仕組みです。

なお、施策の成果があがれば、どのような内容・取組・方法でも良いというわけではなく、事務事業評価と連携し、事務事業それぞれの効率化も必要となります。

西東京市においては平成22年度から導入しています。

(3)事務事業評価

事務事業評価は、個々の事務事業の有効性、効率性、経済性に関しての判定をします。この階層の評価は、精緻な分析を行うことで事業プロセス改善に役立ちます。

しかし、評価の性格上、個別の精緻な分析をするために、横断的な視野・目的に関する事務事業の位置づけの把握、優先度の把握が難しい等のデメリットもあります。

西東京市においては、平成17年度から、この事務事業評価を本格導入しました。