保険料の減額・免除

ページ番号 428-797-142

最終更新日 2025年12月3日

保険料の軽減について

保険料の軽減判定

世帯全体の前年所得が一定の基準額以下の場合、均等割額を軽減します。保険料の軽減の判定には、国保に加入していない世帯主(擬制世帯主)の所得が含まれ、国保から後期高齢者医療制度へ移行した方(以下「特定同一世帯所属者数」と略します。)の所得及び人数も含めます。(※)

(※)世帯構成を変更した場合は、人数に含まれない場合があります。

軽減判定の基準となる所得金額

軽減判定に使う所得金額(以下「軽減判定所得」と略します。)は、所得割額の計算に使う総所得金額等と次のような違いがあります。

- 青色専従者給与額又は事業専従者控除は必要経費に算入しません。また、それぞれの事業専従者が当該事業から受ける給与所得の金額はないものとします。

- 誕生日が昭和35年1月1日以前の方については、公的年金に係る所得から15万円を控除します。

- 譲渡所得の特別控除は適用しません。

- 雑損失の繰越控除を適用します。

7割軽減・・・前年の軽減判定所得が43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の世帯

5割軽減・・・前年の軽減判定所得が43万円+〔30万5千円×被保険者数と特定同一世帯所属者数の合算数〕+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の世帯

2割軽減・・・前年の軽減判定所得が43万円+〔56万円×被保険者数と特定同一世帯所属者数の合算数〕+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の世帯

※令和6年度以前の軽減判定の基準をお知りになりたい場合はお問い合わせください。

収入の無い方も申告を

昨年所得がなくても、所得の申告をなさらないと軽減が適用されませんので、まだ申告がお済みではない方は、市役所の市民税課(場合によっては税務署)で所得の申告をしてください。

旧被扶養者の保険料の減免について

75歳に到達される方が被用者保険から後期高齢者医療制度に移行することにより、その被扶養者から国保加入者になった方(以下、「旧被扶養者」と略します。)は、申請により、保険料の一部が減免されます。

※被用者保険とは、全国健康保険協会管掌健康保険、健康保険組合、共済組合などの社会保険のことです。(国保に加入されていた方は対象外です。)

要件

次のいずれにも該当する方

- 国民健康保険の資格取得日において65歳以上の方

- 国民健康保険の資格取得日の前日において被用者保険の被扶養者だった方

減免内容

- 旧被扶養者に係る所得割額について、所得の有無にかかわらず賦課しません。

- 旧被扶養者に係る均等割額を半額にします(資格取得日の属する月以後2年を経過する月まで)。

申請方法

旧被扶養者に該当する旨の記載をした資格喪失証明書、またはその他参考となる書類を添付して申請してください。(2年度目以降、申請する必要はありません。)

必要書類 資格喪失証明書等

受付場所 保険年金課国保加入係(田無庁舎2階)

非自発的失業者の方の保険料の軽減について

非自発的失業者とは

次のすべてにあてはまる方が対象となります。

(1)離職日時点で65歳未満の方

(2)ハローワーク発行の「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険受給資格通知」の「離職理由」のコード番号が以下の方

特定受給資格者:11、12、21、22、31、32

特定理由離職者:23、33、34

軽減内容

保険料の賦課において、給与所得を100分の30にして算定します。

対象期間

離職日の翌日の属する月からその月の属する年度の翌年度末までです。

※途中で会社の社会保険に加入した場合等、国民健康保険を脱退すると終了します。

※西東京市に転入された方で、前住所の市区町村で申請された方は、再度西東京市へ申請する必要があります。

※届出が遅れても遡及して軽減を受けることができますが、期間制限(時効)がありますので、なるべく早めにご申請ください。

申請方法

- 必要書類 雇用保険受給資格者証(または雇用保険受給資格通知)、本人確認のための書類(免許証、旅券、マイナンバーカード、在留カードなどの顔写真付きの書類。顔写真付きの書類が無い場合は、2点以上ご用意ください)

※「雇用保険受給資格者証」、「雇用保険受給資格通知」以外の書類では受付できませんのでご注意ください。

- 受付場所 保険年金課国保加入係(田無庁舎2階)・市民課総合窓口係(防災・保谷保健福祉総合センター1階)・ひばりヶ丘駅前出張所・柳橋出張所

※郵送でも申請を受け付けております。

郵送に必要な書類

下記の1から3を同封して郵送先に送付してください。

- 申請書

- 雇用保険受給資格者証(または雇用保険受給資格通知)の写し

- 本人確認のための書類の写し。(免許証、旅券、マイナンバーカード、在留カードなどの顔写真付きの書類。顔写真付きの書類が無い場合は、2点以上ご用意ください)

郵送先

〒188-8666

西東京市南町五丁目6番13号

西東京市役所保険年金課国保加入係

未就学児の保険料の減額について

対象

未就学児の均等割額

減額の内容

未就学児の均等割額を2分の1に減額します。

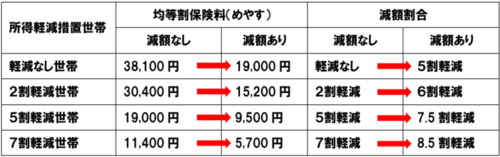

世帯の総所得金額等の合計に応じた軽減措置(7・5・2割軽減)が適用されている場合、均等割額をさらに2分の1減額します。

例えば、7割軽減世帯の未就学児の場合、残り3割の2分の1を減額することから、8.5割軽減となります。

減額なし・ありによる未就学児の均等割額保険料の変更一覧

申請方法

申請の必要はありません。

産前産後期間相当分(最大4か月分)の保険料の免除について

令和5年11月1日以降に出産予定の国保加入者は、申請により、【産前産後期間】相当分(最大4か月分)の保険料が減額されます。

※【産前産後期間】とは、出産月(予定月)の前月から、出産月(予定月)の翌々月までの期間をいいます。多胎妊娠の場合は、出産月(予定月)の3か月前から、出産月(予定月)の翌々月までの6か月相当分が減額されます。

要件

次のいずれにも該当する方

- 出産日(又は出産予定日)が令和5年11月1日以降の国民健康保険被保険者

- 妊娠期間が85日以上(死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も含みます。)

免除内容

- その年度に納める国民健康保険料の年額から、出産被保険者の産前産後期間相当分を減額します。

- 令和6年1月以降の部分が免除されます。令和5年12月以前の期間の分は減額されません。

申請方法

出産予定日の6か月前から届出いただけます。出産後の届出も可能です。

- 必要書類 母子健康手帳、身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、旅券、在留カードなど)

※多胎の場合は、それぞれの母子健康手帳が必要です。

- 受付場所 保険年金課国保加入係(田無庁舎2階)・市民課保谷庁舎総合窓口係(防災・保谷保健福祉総合センター1階)

※郵送でも申請を受け付けております。

郵送に必要な書類

下記3点をご用意ください。

- 産前産後期間に係る国民健康保険料免除届出書(ホームページよりダウンロードできます)

- 母子健康手帳の出産予定日又は出産日が確認できるページの写し

※多胎のときはそれぞれの母子健康手帳の写しを添付してください。

※母子が別世帯の場合は、出生証明書などの出産日及び親子関係を明らかにする書類を添付してください。

- 身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、旅券、在留カードなど)

郵送先

188-8666 西東京市南町五丁目6番13号

西東京市役所 保険年金課 国保加入係 あて

![]() 産前産後期間に係る国民健康保険料免除届出書(PDF:66KB)

産前産後期間に係る国民健康保険料免除届出書(PDF:66KB)

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。

お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。

![]() Adobe Acrobat Readerのダウンロードへ

Adobe Acrobat Readerのダウンロードへ