谷戸公民館主催 体験講座「真菰でしめ縄づくり」

ページ番号 855-700-891

最終更新日 2021年1月15日

令和2年12月18日午前11時から午後4時 真菰(まこも)でしめ縄づくりを体験しました。

講師

井上 美由紀 (い~ネッ(稲)真菰プロジェクト統括責任者)

小松 高子 (い~ネッ(稲)真菰プロジェクト会員)

参加人数

15人

場所

谷戸公民館 学習室・創作室

内容

・日本古来の伝統文化のしめ縄の歴史・文化について学習

・真菰の活用方法や、植物そのものについて学習

・しめ縄の技術の習得

一日の流れ

- 1しめ縄の材料の真菰をお湯に浸す

- 真菰・しめ縄についてスライドで説明.

- 綯い方を練習

- 3人のペアを組み真菰でしめ縄を作成

(休憩)

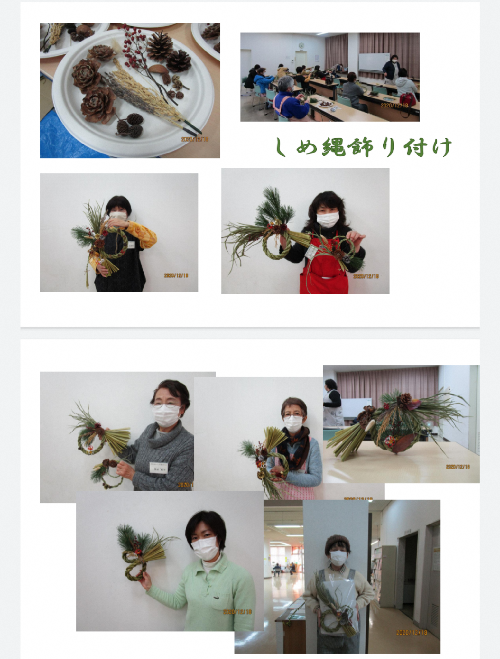

5. しめ縄の飾りつけ

・初めてしめ縄を綯う人がほとんどでしたが、しめ飾りを完成させました。 ・日本古来のしめ縄の歴史・文化について学習し、真菰の活用方法についての知識を得、

真菰という植物についても学びました。

しめ縄づくりの参加者の様子

「一本の縄」

「しめかざり」が社会に対してできること。

もっと多くの人がしめ縄飾りの魅力に気付き、現在 点で活動している人達が面になれは、様々な社会問題を解決する一助にもなるでしょう

たとえば・・・・

- 自分の住む地域を見つめなおす(小学生の地域学習など)

- 地方ごとの文化の違いを知る(比較文化・地方創生)

- 高齢者と子どもをつなげる(高齢化問題)

- 職人と若者をつなげる(技術継承・保存)

- 「綯う」という時間を目的化する(精神安定・マインドフルネス)

- 自分のしめ飾りをつくってみる(表現力・創造力)

- 正月の意味を再認識し、一年の生活リズムを整える(年中行事の復権)

しめ飾りには、多様性・風土性・社会性があります。ゆえに、全国の「人・土地・時間(歴史)を楽しくつなげることのできる、ポテンシャルの高い文化です。

今後、各地で「しめかざり」が再発見され、活用されることを祈っています。

「しめかざり」 森 須磨子 著より

「一本の縄」

しめかざりには様々なかたちがありますが、どれも単独で生まれたものではなく、「一本の縄」が縦横に繋がり、影響しあいながらバリエーションを増やしてきたことがわかります。

図解してみると、しめ飾りの縦のつながり(発展)や、横のつながり(展開)が見えてきます。

参加者の感想

真菰について

・真菰のこととても勉強になり興味がわきました。

・初めて聞くことばかりでとてもためになった。

・真菰を自宅で育ててみたいと思いました。

その他の感想

・初めてで不安でしたけど、教えていただきどうにか完成し、楽しいお正月を迎えられます

・3人で組んで真菰を編んでいくことで知らない人とも息を合わせることが雰囲気を和ませ親しくなれました。

・とてもスムーズに運営されていました。講師の方、スタッフの方もとても分かりやすく話してくださり、教えてくださり感謝しています。

今後企画してほしいテーマ

・パッチワーク、編み物

・日本の伝統文化関係のことを色々と企画してほしいと思います。

・来年も真菰の講座を企画してほしいと思います。

・今後も色々なテーマの体験講座を企画してもらえると嬉しいです。

・毎年、真菰をやってほしいし、日本の伝統のものを他にもあれば企画してほしい。

関連リンク

施設一覧の谷戸公民館の紹介のページです。