講座参加者の声 下野谷遺跡(したのやいせき)に学ぶ 「現代につながる 縄文人の暮らし・知恵・芸術」

ページ番号 323-232-530

最終更新日 2020年6月8日

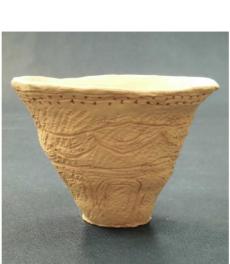

参加者のみなさんがつくった縄文土器

講座報告

とき

令和2年1月12日から2月29日 日曜日または土曜日

全5回(うち最終回は、新型コロナウィルス感染拡大防止による臨時休館のため中止)

概要

柳沢公民館主催講座 下野谷遺跡に学ぶ「現代につながる 縄文の暮らし・知恵・芸術」が開催されました。

下野谷遺跡:西東京市東伏見六丁目4番地・東伏見駅南口より徒歩7分

講座では、縄文人と現代の私たちとの「つながり」や「違い」を考え、縄文時代の暮らしや、文化に触れながら、縄文人の知恵や技術を体感しました。また、講師の解説とともに下野谷遺跡周辺を歩き、石神井川沿いにある高台の立地が下野谷集落の繁栄を支えていたことを実感し、縄文時代の人々に想いを馳せました。

最終回は、新型コロナウィルス感染拡大防止による臨時休館のため中止となりましたが、下野谷遺跡を身近に感じるとともに地域の財産である文化財として後世に伝えていくことの大切さを考える講座となりました。

(柳沢公民館・社会教育課共催、東京都埋蔵文化財センター共同事業)

下野谷遺跡の概要はこちら

縄文土器づくり

土器づくりは下野谷遺跡から出土した「勝坂式(かつさかしき)」「加曽利E式(かそりいーしき)」「連弧文土器(れんこもんどき)」の3体からそれぞれが作りたい土器を選び、形、文様をよく観察しながらの製作になりました。

土器の考古学的な読み解き方や、縄文様(なわもんよう)をつけるための施文具(せもんぐ)作りを学び、土器作りの日を迎えました。道具作りと土器作りを通して、縄文人の高度な技術を体感し、手間や時間を惜しまない縄文人の豊かな感性や、見ているだけでは分からなかったことに気づく時間となりました。

縄文土器づくりの工程

初めに見本の土器の形や文様をよく観察します。

植物を織った網代(あじろ)の上に底になる土を丸く整え、その上にひも状に伸ばした土を積み上げていきます。

※土器の裏面に網目や葉脈の圧痕が見られることから、縄文人は網代や大きな葉のうえで土器をつくっていたようです。

ひも状に伸ばした土を積み、指で土をなじませたら、また1本積み、土をなじませる…を繰り返し、見本の土器のくびれや、膨らみなどをよく観察しながら高く積み上げます。

本体の形が出来たら、施文具で全体に縄の文様を入れていきます。

その後、渦巻きなどの文様を細いヒモ状に伸ばした土で施します。

文様の形やバランスをよく観察することが大切です。

5時間程で高さ約20センチの見事な縄文土器が出来ました。

みなさん、土器について語り合いながらの和気あいあいとした土器製作となりました。

縄文人もいろいろな会話をしながら土器を作っていたのでしょうか。

その後、土器をゆっくり乾燥させてから柳沢公民館の陶芸用電気窯で素焼きをして出来上がりました。

参加者の作品

「勝坂式(かつさかしき)」

「加曾利E式(かそりいーしき)」

「連弧文土器(れんこもんどき)」

みなさん、とても熱心に土器作りに向き合い、力強い土器が出来上がりました。

参加者の感想

・下野谷遺跡の時代背景がよくわかり、遺跡の価値の高さもこれから何とか残して

いきたいと強く思います。緑の里山保全活動と遺跡の保護に共通するところがあると感じました。

・素晴らしい遺跡を近くで感じることを幸せに思います。

・世界のどこかで戦争をしている現代、同じ人類であった縄文時代の人々が平和に暮らしていたのは、どうしてかを現代人の我々が理解することが世界平和につながるのではないだろうかと思う。

・縄文土器について見方を知ることができたので、今後、今までと違った見方ができそうで楽しみです。

・自分で土器を作ることを意識して土器のお話を聞くと細かい所の説明がよく頭に入りま

した。縄作りも自分で作るとなると大変で、縄文人の気持ちがよくわかりました。

・土器のルールが良くわかり、特に下手な土器に親しみがわき、自分の製作品に楽しみ

ができました。

・我々は2000年の歴史しか理解できていないが、縄文時代は人類のためにも必要な時

だったかもしれないと感じた。

・模様をつけるのが、こんなにも難しいと思いませんでした。縄文の人々は、忍耐強く、

よく土器を作ったと思いました。想像力がすごいと思いました。

・縄文の縄作りが一番のポイントだとわかった。私の手元にある火焔型土器(レプリカです

が)も苦心の末の土器であったと思いました。

・下野谷の集落が長く続いた理由は下野谷公園の見晴らしや地形などを見て、住みや

すいからと感じた。

・実際に遺跡を見て回り、縄文人の日常生活を肌で感じ、同時にその生活が何千年も続

いた不思議も感じました。

お問い合せ

柳沢公民館

電話:042-464-8211

ファクス:042-464-8212

Eメール:koumikan@city.nishitokyo.lg.jp

施設一覧の柳沢公民館の紹介のページです。