下野谷遺跡史跡指定10周年・10年の歩み

ページ番号 926-767-147

最終更新日 2025年3月7日

概要

下野谷遺跡とは?

下野谷遺跡は縄文時代中期(今から約5千年~4千年前)の環状集落であり、南関東では傑出した規模と内容を持っています。

その形態や、出土している土器からわかる集落の継続期間が1000年間と非常に長く、また、住居跡や土坑が密集して見つかっていることなどから、下野谷遺跡は石神井川流域の拠点となる集落だったと考えられています。

下野谷遺跡について詳しく知りたい方は下野谷遺跡のページをご覧ください。

史跡とは?

日本国内の遺跡のうち、日本の歴史を正しく理解するうえで欠かせない学術的価値をもつ重要なものを史跡として指定し、保存を図って後世に引き継ぐ制度です。

史跡について詳しく知りたい方は![]() 文化庁のホームページ(外部リンク)をご覧ください。

文化庁のホームページ(外部リンク)をご覧ください。

下野谷遺跡史跡指定・追加指定

2015年3月10日に国史跡に指定。

2016年、2017年、2018年、2019年、2020年、2021年、2022年、2023年、2024年に追加指定。(2024年3月時点)

10年の歩み

10周年記念ロゴ

下野谷遺跡が史跡指定されてからの10年を、年度別で振り返ります。

なお、ここで掲載したイベント等はごく一部であり、それ以外にも、毎年継続して行われている春まつりや秋まつりなど、様々なイベントや講座を実施し皆様に下野谷遺跡を楽しんでいただいております。

過去のイベント内容について詳しく知りたい方は下野谷遺跡情報のページをご覧ください。

目次

平成26年度

国の史跡に指定

史跡指定お祝い

平成27年3月10日、下野谷遺跡は国史跡に指定されました。

指定理由として、関東甲信越に広く分布する縄文時代中期の環状集落の典型例であること、関東南部の環状集落の中では最大級の規模であること、開発が著しい首都圏において遺存状態も極めて良好であること、などがあげられました。

国史跡指定記念式典

国史跡指定記念式典の様子

国史跡指定を記念し、同年3月22日に早稲田大学東伏見キャンパス内の東伏見STEP22で開かれました。

史跡指定は出発点であり、指定後の保存活用の必要を改めて認識する場となりました。

あわせて、早稲田大学高橋龍三郎先生による縄文時代の社会構造をめぐる講演会が実施されました。

「したのや縄文体操」完成

ココスポ!じょうもんず♪

ココスポ東伏見による下野谷遺跡応援チーム、「ココスポ!じょうもんず♪」が踊るしたのや縄文体操が完成し、国史跡指定記念式典の際にお披露目されました。

現在では秋まつりなどで「ココスポ!じょうもんず♪」や東伏見小学校の児童が踊るなど、定着しています。

したのや縄文体操を聞きたい、ダンスを見たい方は![]() 西東京市動画チャンネル(外部リンク)(ココスポ東伏見)をご覧ください。

西東京市動画チャンネル(外部リンク)(ココスポ東伏見)をご覧ください。

アニメ「したのや遺跡 縄文物語」完成

アニメオープニング

下野谷遺跡ってどんなところ?昔の人はどんな生活をしていたのかな?

誰にでもわかりやすく下野谷遺跡や縄文時代のことを伝えるために、アニメを作成しました。

アニメの視聴はしたのや遺跡縄文物語(アニメ)のページをご覧ください。

平成27年度

ワークショップ発表会「縄文遺跡を活かしたまちづくりを提案しよう!」

ワークショップの様子

平成27年9月20日、『西東京市文化財保存・活用計画』の策定にむけて、早稲田大学東伏見STEP22にて市立中学生12人が「下野谷遺跡を活かしたまちづくり」の個性あふれる提案を発表をしました。

当日は早稲田大学社会科学部教授の卯月先生の講演も合わせて開催されました。

下野谷遺跡国史跡指定記念シンポジウム「縄文時代の大集落遺跡を探る・護る・活かす」

シンポジウムの様子

同年12月13日保谷こもれびホールにて下野谷遺跡国史跡指定記念シンポジウムを開催しました。

雨の中、約450人以上のたくさんの方にご来場いただき、大きな盛り上がりを見せました。

シンポジウムでは、下野谷遺跡と同じ縄文時代中期の集落として著名な遺跡の担当者を全国から招き、その調査や活動事例を通し、考古学的な意義や地域の宝としての活かし方を探りました。

世界遺産登録も目指す日本の縄文遺跡の価値や魅力を明らかにし、下野谷遺跡の未来を見据えるシンポジウムとなりました。

『西東京市文化財保存・活用計画』刊行

西東京市文化財保存・活用計画(平成28年度から平成35年度)を策定しました。

西東京市文化財保存・活用計画は、西東京市の歴史文化及び文化財を自然環境や景観等周辺環境を含めて総合的にとらえ直し、新たな価値の創造と魅力あるまちづくりを推進するための基本理念及びその実施プログラムとして策定したものです。

詳しく知りたい方は西東京市文化財保存・活用計画のページをご覧ください。

平成28年度

文化財講演会「気候変動と縄文文化の変化 こうして下野谷ムラは誕生した」

講演会の様子

平成28年8月27日、多摩島しょ企画事業として、文化財講演会をコール田無で開催しました。

縄文文化の構造を多様な視点から研究している安斎正人先生を講師に迎え、気候変動が縄文文化に与えた影響について下野谷ムラのような大集落が縄文時代中期に成立するプロセスなど刺激的なお話をいただきました。

参加者の皆さんはとても熱心で、休憩時間のロビーは、展示された下野谷遺跡出土の土器と講師を囲み、ミニ解説会の様相を呈していました。

第2回下野谷遺跡国史跡指定記念シンポジウム「森・海・山の縄文」

第2回シンポジウムの様子

同年12月11日、昨年に続き第2回目の下野谷遺跡国史跡指定記念シンポジウムを保谷こもれびホール(小ホール)にて開催しました。

当日の会場は満席で市内、市外からもたくさんの方に参加いただき盛況のうちに終了することができました。

シンポジウムでは、全国の専門家により縄文時代の環境変動、生態系の変化、生業の変化を概観していただきました。

記念講演と3つの遺跡の基調講演のあと、西東京市文化財保護審議会委員の都築氏を司会、基調講演者をパネラーとして行われ、制限時間いっぱい討論がされました。

今後の下野谷遺跡の保存と活用に向けた取組みにとても有意義な機会となりました。

イベント「VRで下野谷遺跡を大冒険!!」

VR使用例

平成29年3月26日、平成29年度運用開始の「VR下野谷縄文ミュージアム」の先行公開イベントとして「VRで下野谷遺跡を大冒険!!」を開催しました。

あいにく当日は雨となり会場が下野谷遺跡公園から東伏見小学校体育館に変更になりましたが、多くの方にご来場いただき、市が貸し出したタブレットでVR体験(縄文バーチャル探索)をしていただきました。

「VR下野谷縄文ミュージアム」にご興味のある方は「VR下野谷縄文ミュージアム」のページをご覧ください。

下野谷遺跡関連のオリジナル商品が登場

オリジナル商品のコインケース

地元から下野谷遺跡を応援するため、下野谷遺跡周辺のお店から、縄文時代や下野谷遺跡公式キャラクターしたのやムラの「しーた」と「のーや」をモチーフとした商品が登場しました。

縄文時代にも使われていた、木・皮革・クルミを使ったオリジナリティあふれる商品です。

商品の内容は下野谷遺跡関連のオリジナル商品のページをご覧ください。

平成29年度

第3回下野谷遺跡国史跡指定記念シンポジウム「えっ!マメとエゴマでヘルシーライフ?!土器のくぼみから知る縄文時代の食生活」

第3回シンポジウムの様子

平成30年2月10日、3回目となる下野谷遺跡国史跡指定記念シンポジウムを保谷こもれびホール(小ホール)で開催しました。

今回のシンポジウムでは、植物の利用や管理・栽培に関する分析の最新成果を紹介しつつ、縄文時代の植物利用の実態にせまり下野谷遺跡の大集落を支えた『食』のなぞの解明に挑みました。

したのやムラでは「エゴマ」や「ダイズ」といった最近注目の健康食材が見つかっていて、縄文時代から現代「健康応援都市西東京市」につながる『ヘルシーライフ』を送っていたのではないでしょうか。

縄文モニュメント「除幕式」及び「特別展示会」

しーたとのーやのモニュメント

同年3月25日、下野谷遺跡の最寄駅である西武新宿線東伏見駅の駅前広場に、下野谷遺跡キャラクター「したのやムラ」の「しーた」と「のーや」をメインとしたモニュメントを設置しました。

あわせて、東伏見ふれあいプラザにて、モニュメントのモデルとなった土器など遺跡の出土品の展示を行いました。

『史跡下野谷遺跡保存活用計画』刊行

史跡下野谷遺跡保存活用計画を策定しました。

史跡下野谷遺跡保存活用計画は、史跡下野谷遺跡を適切に保存し、確実に後世に継承するため、「縄文から未来へ したのやから世界へ」をコンセプトに、その実現に向けて保存、活用及び整備の側面からその方向性や方針を示すものとして策定しました。

詳しく知りたい方は史跡下野谷遺跡保存活用計画のページをご覧ください。

平成30年度

『史跡下野谷遺跡整備基本計画』刊行

史跡下野谷遺跡整備基本計画を策定しました。

史跡下野谷遺跡整備基本計画は、平成29年度に策定した「史跡下野谷遺跡保存活用計画」に基づき、史跡下野谷遺跡の本質的価値を確実に保存しつつ、その価値を継承・活用するため、今後の史跡の整備の基本となる計画として策定しました。

詳しく知りたい方は史跡下野谷遺跡整備基本計画のページをご覧ください。

平成31年度(令和元年度)

【中止】下野谷遺跡国史跡指定5周年記念シンポジウム「縄文土器徹底解剖!土器が語る下野谷遺跡の世界」

史跡指定5周年を記念してシンポジウムを予定していましたが、新型コロナウイルス感染症の流行拡大を受け、中止となりました。

令和2年度

ふるさと納税で応援しよう!「したのや縄文里山プロジェクト 東京に縄文のムラを作ろう!」

寄付者の芳名板(名前はぼかしています)

令和2年11月2日から令和3年1月31日の期間、下野谷遺跡を適切に保存し、確実に後世に継承するため、ふるさと納税の制度を活用して寄附金の募集を行いました。

寄付金額は目標の200万円を大きく超え、約400万円を達成することができました。

いただいた大切な寄附金は、下野谷遺跡整備工事(エントランスゾーンの一部)に充てさせていただきました。

「したのや縄文里山プロジェクト 東京に縄文のムラを作ろう!」について、詳しく知りたい方はしたのや縄文里山プロジェクトのページをご覧ください。

下野谷遺跡整備工事開始

整備開始時の様子

西東京市が誇る国史跡下野谷遺跡をアピールし、後世に継いでいくため、下野谷遺跡整備工事を開始いたしました。

令和2年度は、整備地の整形、エントランスや園路の舗装、遺跡説明板の設置、照明灯の設置などが整備されました。

令和3年度

下野谷遺跡内容確認調査(下野谷第35・36次調査)

確認調査にて出た出土品

この調査は史跡下野谷遺跡の整備工事の一環として計画された竪穴住居等(2棟の復元住居及び土器溜り)の復元並びにトイレ棟の建設に際し、ターゲットとなる住居跡の発掘調査とトイレ棟建設地点の遺構在否確認を行ったものです。

住居跡においては、各々5本柱、6本柱の形態が確認され、それら調査成果を基に復元住居の設計を進めました。

また、トイレ棟建設地点では、遺構の発見は無く、建設に差支えないことが確認できました。

したのやムラだより第1号刊行

したのやムラだより第1号表紙

最新の研究でわかる、したのやムラの昔の姿や、今のしたのやムラでの活動などの旬な話題をお知らせする、したのやムラだよりの第1号を刊行しました。

したのやムラだよりを読んでみたい方は【したのやムラだより】のページをご覧ください。

整備地全域造成完了、墓域・トイレ棟・床面展示完成

新築時のトイレ棟

令和2年度の工事に引き続き、下野谷遺跡の整備工事をいたしました。

縄文時代のお墓再現として小山をいくつも設置し、当時の墓域を復元いたしました。

また、エントランスゾーンでは、トイレ棟を建築するとともに、下野谷遺跡周辺の航空写真を床面に展示いたしました。

動画で秋まつり開催

秋まつり動画のオープニング

新型コロナウイルス感染症の拡大防止策として、令和3年度の下野谷遺跡現地での秋まつりは中止となりました。

代替として、動画配信によるオンライン形式でのイベントとし、21の団体と協力して西東京市動画チャンネルにて、下野谷遺跡の魅力を伝える動画を配信しました。

秋まつりの動画は、![]() 西東京市動画チャンネル(外部リンク)からご覧いただけます。

西東京市動画チャンネル(外部リンク)からご覧いただけます。

令和4年度

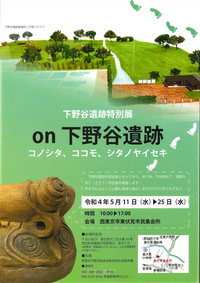

下野谷遺跡特別展「on 下野谷遺跡 コノシタ、ココモ、シタノヤイセキ」

特別展チラシ

令和4年5月11日から25日まで、東伏見市民集会所にて遺跡範囲内で行うものでは初めての取組として、下野谷遺跡特別展を実施しました。

来場者数は380名となり、多くの方に展示をご覧いただいたほか、下野谷遺跡へのメッセージも182枚いただきました。

展示内容は土器・石器の実物や下野谷遺跡整備地の模型のほか、実寸大の住居跡を床面展示し、縄文人の生活空間を体感できる展示となりました。

整備工事現地説明会

現地見学会の様子

竪穴住居の土ぶき屋根の工事が進んできた令和5年2月19日に、整備工事の様子を皆さんに知っていただく、現地見学会を開催しました。

新型コロナウイルスの蔓延で、それまで正式な見学会を開けずにいたこともあり、待ちに待った見学となり、多くの来場者を迎えることができました。

竪穴住居・土器溜まり完成

完成した竪穴住居

縄文時代当時の集落再現の一環として、竪穴住居2棟を原寸大で復元しました。

住居内部には深さ1メートル弱の穴を掘り、中央には火をたく炉を設置し、土をかけた土葺き屋根にて、当時の状況を再現したものとなります。

また、使われなくなった住居の跡から大量の土器が出土した発掘状況を、レプリカ土器で再現し、土器溜まりとして復元いたしました。

令和5年度

竪穴住居・土器溜まり完成記念セレモニー

テープカットの様子

令和2年から取り組んでいた史跡整備のうち、竪穴住居と土器溜まりの完成に伴い、記念のセレモニーと見学会を行いました。

当日は約250名の参加者が下野谷遺跡の新たな幕開けをお祝いしました。

したのや里山つくり隊発足

畑を手入れする里山つくり隊

したのやムラの環境復元を目指す「したのや里山つくり隊」を令和5年4月にムラびとのみなさんに声がけをする形で募集しました。

27名の応募があり、最初の活動は、下野谷遺跡から出土した土器に種実の痕跡(圧痕)が残っている植物のうち「ツルマメ(ダイズの野生種)」「ヤブツルアズキ(アズキの野生種)」「エゴマ」の3種の植物の栽培実験としました。

同年4月23日に整備地に畑を起こし、同年5月2日種まきをしました。暑い夏の間は交代で水やりをし、雑草と戦いながら、同年10~11月には収穫を迎えました!

活動はその後も継続しています。

したのやの語り部発足

勉強する語り部

下野谷遺跡の価値と魅力を多くの皆さんに伝えるガイドとなる「したのやムラの語り部」を同年5月15日号の市報で募集し、同年6月4日、同年6月27日、同年9月30日の3回にわたり養成講座を開催しました。

またその間、夏の特別展で実際に来場者に解説を行うなどの実践も積み、3回目の講座の最後に行われた最終テストには、すべての養成講座に出席した7名全員が合格、語り部第1期生が誕生しました。

語り部のみなさんは、秋まつりなどのイベントでガイドをつとめています。

下野谷遺跡特別展「もっと知りたい!竪穴式住居」

特別展チラシ

同年7月21日から31日まで、東伏見市民集会所にて下野谷遺跡特別展を実施しました。

来場者数は245名となり、多くの方に展示をご覧いただいたほか、下野谷遺跡へのメッセージも95枚、アンケートは25件いただきました。

展示内容は、出土品を含む屋内での展示と竪穴式住居の内部公開を行いました。

整備地愛称決定・お披露目

愛称看板とココスポ!じょうもんず♪

同年10月8日、「第17回縄文の森の秋まつり」を開催し、一般から公募していた下野谷遺跡整備地の愛称を発表しました。

愛称は129点の応募の中から「したのや縄文の里」に決定しました。

愛称の命名者には、下野谷遺跡土器のレプリカが贈呈されました。

早稲田大学主催記念展覧会「下野谷遺跡から見た風景ー縄文時代の人々と竪穴住居の生活」展開催

記念展覧会ポスター

下野谷遺跡が初めて発掘調査されてから50年目にあたる2023年、節目の年に、本庄早稲田の杜ミュージアムにて記念展覧会「下野谷遺跡から見た風景ー縄文時代の人々と竪穴住居の生活」展が開催されました。

縄文時代の人々の暮らしがどのようなものであったか、「住」をテーマに、早稲田大学公認サークル、アニメーション研究会と絵画会の協力のもと、縄文人の生活をわかりやすく伝える展示となりました。

『第2期西東京市文化財保存・活用計画』刊行

第2期西東京市文化財保存・活用計画(令和6年度から令和15年度)を策定しました。

第2期西東京市文化財保存・活用計画は、これまでの西東京市文化財保存・活用計画(平成28年~令和5年度)の8年間を評価した上で、新たな課題を踏まえて策定したものです。

本計画は、西東京市の歴史文化および文化財を自然環境や景観などの周辺環境を含めて総合的にとらえ直し、文化財を確実に保護しながら新たな価値の創造と魅力あるひと・まちづくりを地域総がかりで推進することを目的としています。

詳しく知りたい方は第2期西東京市文化財保存・活用計画のページをご覧ください。

令和6年度

史跡指定10周年、次の10年に向けて

史跡下野谷遺跡は、令和7年3月10日に史跡指定10年を迎えました。

その間、新型コロナウイルスの蔓延などに阻まれ、思うような活動ができない時期もありました。それでも地域の人々やさまざまな応援団に支えられ「したのや縄文の里」は生まれました。2期整備も少しずつではありますがスタートしています。

史跡を核とした新たなコミュニティができ、縄文里山の知恵を繋いでいける史跡、いつ訪れても新たな発見がある史跡、史跡と関わる中で関わった人も成長する史跡でありたいと考えています。

周囲の日常生活と共存しながら都市部の遺跡保護のモデルを目指して、史跡下野谷遺跡はまた新しいスタートを切っていきます。