「感震ブレーカー」について

ページ番号 630-623-115

最終更新日 2025年1月31日

感震ブレーカーとは

「感震ブレーカー」とは、地震の強い揺れを感知すると自動的にブレーカーを落として電気を止める装置です。

一般家庭に設置する義務はありませんが、電気火災の防止に非常に有効なため、設置を検討しましょう。

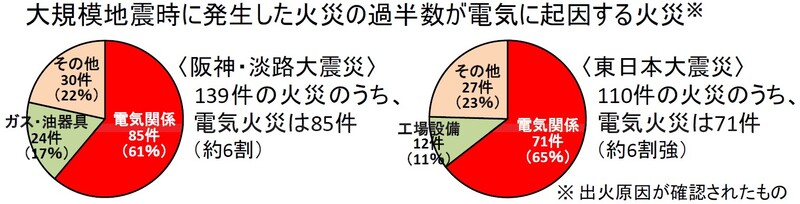

地震による火災の過半数は電気が原因

阪神・淡路大震災や東日本大震災では、停電後の電気復旧時に発生する通電火災が多発しました。阪神・淡路大震災では、地震によって発生した火災(出火原因が確認されたもの)の約6割が電気に起因された出火だったと言われています。また、東日本大震災における本震による火災については、原因が特定されたものが110件。そのうち過半数が電気関係の出火でした。「感震ブレーカー」の設置は、不在時やブレーカーを切って避難する余裕がない場合に電気火災を予防する有効な手段となります。

大規模地震時の電気火災の発生抑制に関する検討会報告(参考資料)

![]() 内閣府 大規模地震時の電気火災の発生抑制に関する検討会 報告(参考資料)(外部リンク)

内閣府 大規模地震時の電気火災の発生抑制に関する検討会 報告(参考資料)(外部リンク)

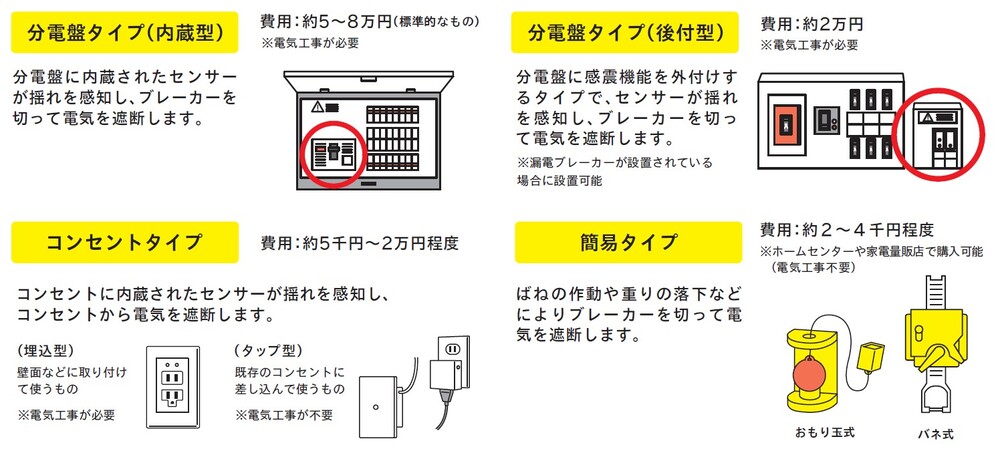

感震ブレーカーの種類

感震ブレーカーには、4つのタイプ(分電盤タイプ(内蔵型)、分電盤タイプ(後付型)、コンセントタイプ、簡易タイプ)があります。製品ごとの特徴・注意点を踏まえ、適切に選びましょう。

![]() 経済産業省 感震ブレーカー普及啓発チラシ(2019年4月更新)(外部リンク)

経済産業省 感震ブレーカー普及啓発チラシ(2019年4月更新)(外部リンク)

感震ブレーカーの設置後の対策について

夜間に地震が起きた場合、暗闇の中での避難は難しく、けがをするおそれもあります。停電時に作動する足元灯や懐中電灯を常備してください。感震ブレーカーによる電気の遮断は、生命の維持に直結するような医療機器にも影響が出ることが考えられます。停電に対処できるバッテリー等も備えましょう。

また、発災したのちに復電をする場合には、事前にガス漏れ等がないことの確認や、電気製品の確認を行ってください。仮に復電後、焦げたような臭いを感じた場合には、直ちにブレーカーを遮断し、再度安全確認を行い、原因がわからない場合は電気の使用を見合わせることが必要です。

その他火災予防、耐震対策について

地震による火災の原因は、通電火災だけではありません。ガスによる火災や、石油ストーブなどの暖房機器による火災など、様々な要因にも気を付けましょう。また、避難経路の確保などのために、建物の耐震化や家具の転倒防止などにも取り組みましょう。

お問い合わせ

このページは、危機管理課が担当しています。

防災・保谷保健福祉総合センター 〒202-8555 西東京市中町一丁目5番1号

電話:042-438-4010

ファクス:042-438-2820