下野谷遺跡の整備・展示物紹介

ページ番号 114-647-952

最終更新日 2025年7月7日

下野谷遺跡を未来へ保存・継承するため、西集落の一部を「したのや縄文の里」として整備しています。

しーた

のーや

目次

したのや縄文の里内の復元展示物について知りたい方はこちら。

下野谷遺跡について知りたい方はこちら。

したのや縄文の里ができるまでの道のり(発掘調査・整備事業)について知りたい方はこちら。

もん

したのや縄文の里の復元展示物について

下野谷遺跡では、大切な遺跡を守るため、発掘調査後に再び遺構を埋め戻しています。また、遺構が傷つかないよう、保存のための盛土を行っています。その上で、当時遺構があった場所の真上に、復元整備を行いました。

現在、復元整備が行われた西集落の一部を、「したのや縄文の里」として公開しています。

したのや縄文の里では、最新の研究結果に基づいて、さまざまな遺構を復元し、展示しています。

また、縄文時代の景観を体感できるよう、当時の植生を一部復元しました。

縄文時代の暮らしや文化を知り、想いをはせてみませんか?

【遺構】過去の人類活動の痕跡を何らかの形で示しているもののうち不動産的なもの(例:住居の跡など)。

竪穴住居(3号住居)復元

縄文時代中期中葉(約5000~4500年前:勝坂式期)

3号住居は、柱と柱の間の床に浅い溝があるのが特徴です。

住居の規模は、南北は6.1メートル(推定)、東西は5.55メートルの楕円形で、5本柱で建てられていました。

炉には勝坂4式の土器が埋められていました。このような炉の形態を埋甕炉と呼びます。

3号住居を復元するにあたり、柱と柱の「浅い溝」はどのような役割を持っていたのか、アイヌの民族事例等を参考に推定しました。アイヌ民族の住居「チセ」は、使う人や使い方によって住居内部が区分されていました。縄文人も同じように、竪穴住居の内部を使い方によって仕切り、そのために「浅い溝」をもちいていたのではないかと想定しました。

今回は溝に丸太を埋め込み、丸太より壁側には糸を編んで作った布(編布)を敷いて復元しています。

柱の間に浅い溝をもつ竪穴住居 (東集落)

3号住居(外観)

3号住居(内観)

竪穴住居(2号住居)復元

縄文時代中期後葉(約4500~4000年前:加曽利E式期)

2号住居は、入り口がやや張り出し、入り口の両側の壁に床よりも一段高いテラスがあるのが特徴です。

住居跡の規模は、東西6.1メートル、南北5.7メートルの楕円形で、6本の柱で建てられていました。また、壁の周囲には溝がめぐらされています。炉には土器が埋められておらず、浅い掘り込みのみが残されていました。このような炉の形態を地床炉と呼びます。

2号住居をよくみると、住居の入り口と天井の煙出し(天窓)の方向が少し違います。

太い柱の跡(主柱穴)と炉の位置から、本来は同じ方向をむいていたと推定されています。

しかし、発掘調査時に、入り口や入り口を支える細い柱の跡は少しズレた位置から発見されました。このことから、2号住居を建てた人々が、何らかの事情で、本来の位置から入り口をずらしたと考えられます。

いろいろな炉の形

2号住居(外観)

2号住居(内観)

「竪穴住居」と聞いて、どんなイメージが浮かびますか?

多くの人は、地面を掘りくぼめた半地下式で、茅葺き屋根の住居を思い浮かべるのではないでしょうか。

これまで、竪穴住居の復元は、茅葺きや草葺きの屋根が主流でした。例えば、登呂遺跡(静岡県)や吉野ケ里遺跡(佐賀県)など、歴史の教科書に載っているような遺跡の多くは、茅葺きの屋根を持つ竪穴住居で復元されています。

しかし、屋根の構造や材料については、実際はよく分かっていませんでした。

近年の発掘調査や研究成果によって、竪穴住居の屋根について、徐々に明らかになってきています。

平成8(1996)年、下野谷遺跡と同じ縄文時代中期の遺跡である御所野遺跡(岩手県)の西エリアで、焼けた竪穴住居跡(焼失住居)の調査が行われました。炭になった柱や屋根材などの木材の上には、茅が確認されず、焼けた土が載っている状態で発見されました。このような堆積状況などから、屋根の上には、茅ではなく、土が載っていたことが初めて明らかにされました。御所野遺跡では、発掘調査や土屋根住居の火災実験などの検討を経て、全国で初めて土屋根の竪穴住居を復元しました。

その後、複数の遺跡で土屋根の痕跡が発見されたことをうけ、土屋根で復元された竪穴住居が、北代遺跡(富山県)、三内丸山遺跡(青森県)、梅之木遺跡(山梨県)、勝坂遺跡(神奈川県)など各地に広がっています。

下野谷遺跡では、明確な痕跡はまだ見つかっていませんが、土屋根で竪穴住居を復元しました。

都内では初めての試みです。

土器溜まり(1号住居廃絶状態)復元

縄文時代中期中葉(約5000~4500年前:勝坂式期)

使われなくなった住居の跡(廃絶住居)から、大量の勝坂式土器が発見されました。

竪穴住居は半地下に掘りこまれています。そのため、使われなくなると屋根が崩れて埋没し、くぼ地になっていきます。縄文時代の人々は、日常生活の中で生じるゴミなどの廃棄物を、好んで廃絶住居のくぼ地に捨てていました。そのなかでも、くぼ地に半完形土器や多量の土器がまとまって出土する状態は、縄文中期の特徴です。捨てられた土器の遺存状態は、完全なものはなく、いずれも破損していることから、容器として使用に耐えられない土器が捨てられたと考えられています。

しかしながら、単純な廃棄ではなく、廃棄された回数やその形態から、縄文人の「おくり」の精神を示す、一種の祭祀やお墓(廃屋墓)の可能性を指摘する研究者もいます。

今回の復元では、出土状況を3Dデータ化し、工場で再現したレプリカを遺構の真上に設置しました。

発掘調査時の土器溜まり りょう たま

土坑墓群(墓域)復元

縄文時代中期中葉~後期初頭(約5000年前~約4000年前:勝坂式期~称名寺1式期)

竪穴住居に囲まれた広場から、長径が1m程度の楕円形の穴(土坑)がまとまって発見されました。

本格的な発掘調査が多く行われている東集落では、穴から逆さまに埋められた土器やペンダント、ピアスなどの特殊な遺物がみつかっています。これらの遺物は、死者と共に葬られた品物(副葬品)の可能性が高く、穴は縄文時代のお墓だと考えられています。竪穴住居のすぐそばに墓域があることから、現代よりも死者との関係が近く深かったのかもしれません。骨が残りやすい貝塚などでは、頭に土器を載せている“甕被葬”や、膝を抱えているような体勢で埋められている“屈葬”など、いろいろな埋葬方法が発見されています。また、1号住居のように使わなくなった竪穴住居をお墓にしている“廃屋墓”という事例もあります。

縄文時代の人々も、亡くなった人との別れを悲しみ、身の回りの物を墓に供えて、祈りをささげていたと考えられます。

したのや縄文の里では、お墓を小山状に盛土をして復元しています。

復元したお墓

発掘調査時の土坑墓

副葬品

植生復元

縄文時代の人々はどのようなものを食べていたのでしょうか?

下野谷遺跡のように台地上にある遺跡では、土壌の影響で、植物や動物の骨などの有機物は残りにくいです。

縄文人の植物利用を明らかにしたのは、「縄文のタイムカプセル」といわれる低湿地遺跡でした。東村山市の下宅部遺跡をはじめとする低湿地遺跡では、遺物が水漬けの状態で保存されているため、生の木材や植物、種実、編み物などが見つかっています。

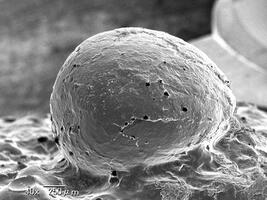

また、最近の研究では、土器に残された様々な痕(痕跡)から、より詳細な植物利用がわかってきました。

例えば、縄文土器の小さなくぼみ(圧痕)からは、アズキなどのマメ科植物やコクゾウムシの痕などが発見されました。縄文土器の内側に付着しているおこげ(炭化物)からは、ユリ根やノビルなど山菜をはじめとして、さまざまな海陸産物を煮炊きしていたことがわかりました。

マメ類の痕がある土器

拡大したマメ類の圧痕(顕微鏡)

三内丸山遺跡(青森県)などの縄文時代中期の遺跡周辺の花粉を調べてみると、クリ花粉の割合が高いことがわかりました。このことから、縄文集落の周辺には、かなり密度の高いクリ林があったと考えられます。また、DNA分析をおこなったところ、自然のクリ花粉とは異なる遺伝子があることがわかりました。縄文人は、集落周辺でクリの生産と管理に適した場所を探し、意図的にクリを増やした林を維持・管理していた可能性が考えられます。

下野谷遺跡で発見された炭化物もクリが多くを占めています。

稲作が入ってくる前の縄文時代の人々にとって、クリは貴重なエネルギー源だったことが伺えます。

さらに、クリは食料だけではなく、竪穴住居などに使用する木材としても利用価値が高かったことがわかっています。クリは、成長が早く、柔らかく加工しやすい特徴を持っています。また、腐りにくい上、乾燥すると弾力性のある性質に変化するため、建材として適しています。

縄文人にとって、クリは大変重要な資源であり、生活に欠かせない要素だったのではないでしょうか。

したのや縄文の里の竪穴住居もクリで作られています。ぜひ触ってみてください!

このように、縄文人は自然の恵みを享受するだけではなく、集落周辺の森林環境を改変するなど計画的な食料資源の管理をしていました。縄文人の手により、生活に即した環境に改変されたムラの周辺の生態系を「縄文里山」と呼んでいます。

したのや縄文の里では、縄文人が大好きなクリやクルミ、トチなどの堅果類、ニワトコやヤマグワなどの種実類、薬になるキハダなど縄文時代に利用されていた樹木を植えています。また、エントランスゾーン近くの「したのや縄文菜園」では、ヤブツルアズキなど縄文人が栽培していた植物を育てています。お墓のそばには、編布の材料となるカラムシも生えています。

復元された縄文時代の景観にもぜひ目を向けてみてください。

クリ

クルミ

トチ

ツルマメ

あん うり

ヤブツルアズキ

ヤマグワ

ニワトコ

ヨモギ

したのや縄文の里で縄文時代の植物を育ててみたい方、植生復元に興味のある方、

「したのやムラびと 里山つくり隊」として活動してみませんか?

下野谷遺跡とは

下野谷遺跡は縄文時代中期(今から約5,000~4,000年前)の環状集落であり、南関東では傑出した規模と内容を誇っています。直径約150メートルの西集落は、住居跡群、土坑(お墓と考えられる穴)群、掘立柱建物(倉庫などと考えられる建物)群などで構成されており、縄文時代中期の典型的な形態をしています。さらに、谷を挟んだ東側には、東集落ともいうべき、ほぼ同時期の環状集落が存在しています(同時に2つの集落があったかは不明です)。このように複数の集落が近接して並ぶ形は、「双環状集落」と呼ばれています。集落の形態や、出士している土器からわかる集落の継続期間が1,000年間と非常に長く、また、住居跡や土抗が密集して見つかっていることなどから、下野谷遺跡は石神井川流域の拠点となる集落だったと考えられています。

開発の著しい首都圏において、このような集落が、ほほ全域残っていることは極めてまれであり、未来に残すべき貴重な文化遺産であると高く評価され、平成27年に国史跡に指定されています。

下野谷遺跡について、さらに詳しく知りたい方はこちら。

したのや縄文の里ができるまで

埋蔵文化財の存在が知られている土地(周知の埋蔵文化財包蔵地)は、全国で約46万か所あります。その中で史跡に指定されているのは、たったの1895件です(令和6年3月現在)。

史跡には、史跡自体が本来持っている価値(本質的価値)があります。史跡下野谷遺跡の本質的価値は「縄文時代中期の典型的な大型環状集落」であり、この本質的価値を損なうことなく、未来に継承するとともに、史跡が貴重な文化遺産として市民をはじめとする多くの人々に活用されるように、保存を目的とする発掘調査や整備事業が進められています。

発掘調査

下野谷遺跡がある地域では、戦前から畑の耕作などの際に、縄文土器のかけらなどが多く見つかることが知られていました。 昭和25(1950)年に考古学者の吉田格氏により「坂上遺跡」という名称で、文献上初めて紹介されました。昭和48(1973)年からは本格的な発掘が実施され、昭和50年には旧字名をとり「下野谷遺跡」と名称が変更されました。開発によって、遺跡の一部は失われてしまいましたが、膨大な出土品やデータが記録、保存され、発掘調査報告書にまとめられています。

平成19(2007)年には、遺跡の保護のため、西東京市が一部を公有地化しました。遺跡の周知活動などには、地域市民や学生たちが積極的にかかわり、遺跡保護の輪が広まっていきました。今では、毎年恒例の「したのや縄文の里 秋まつり」は、地域市民や学生たち、下野谷遺跡を愛する人々によってはじめられました。

令和3(2021)年には、したのや縄文の里内に復元展示物を設置するにあたり、正確な復元のために、第35次・第36次調査を実施しました。

じょー

発掘調査がどのように行われているのか、気になりませんか?

第35次調査の様子を記した調査日誌「ほるほるしたのや」を、こちらから読むことができます!普段は知ることができない遺跡発掘について、ぜひ覗いてみてください。

したのやムラびと募集中!

したのやムラびとを大大大募集中です!

『したのやムラびと』とは、したのやのムラづくりやPR活動等を通して下野谷遺跡を応援してくれる人です。

もちろん、下野谷遺跡に興味がある、これからもっと知りたい!と思っている人も大歓迎です!

したのやムラびとに認定されると、したのやムラでの植生復元や下野谷遺跡に関連する勉強会等に参加することができます。また、年に一度、したのやムラびと限定の会報「したのやムラだより」をお届けします。

詳しく知りたい方は、地域学習推進課までお気軽にお問い合わせください。

里山つくり隊