第5回西東京市多職種研修ALL NISHITOKYO 2021(オンライン版)を開催しました!

ページ番号 651-493-201

最終更新日 2023年10月10日

第5回西東京市多職種研修ALL NISHITOKYO 2021を開催しました。

平成29(2017)年から毎年一回ずつ開催し、第3回(ALL NISHITOKYO 2019)までは、多職種連携の必要性や、連携の第一段階となる顔の見える関係づくりのために会場に一同に会して、毎回70名を超える方に参加いただいていました。

しかし、コロナ下で従来通りの開催が難しい中、多職種研修をどのような形であれば開催できるのか模索した結果、第4回(ALL NISHITOKYO 2020)から「オンライン版」の多職種研修を開催しています。

以下、第5回西東京市多職種研修の詳細について報告いたします。

研修全体像

視聴期間

令和4年3月7日(月曜日)から3月27日(日曜日)まで(3月30日(水曜日)まで期間延長)

視聴方法

西東京市公式You Tubeに掲載

※申し込みがあった方に個別で視聴用You Tube URLを送付

受講対象者

市内医療・介護専門職(主に西東京市介護保険連絡協議会員)

研修内容

本編

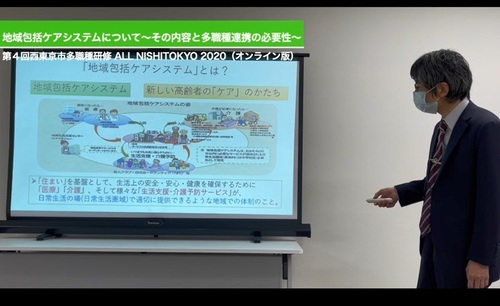

その1 地域包括ケアシステムについて~その内容と多職種連携の必要性~(連携のしくみづくり部会員 武蔵野大学教授 熊田博喜氏)

まず地域包括ケアシステムとは地域ケアと包括ケアに分けると理解しやすいことをお伝えしました。

地域包括ケアシステム実現のためになぜ医療・介護の専門職である多職種の連携が必要なのか。

連携の仕方にも多様性があり、まずは専門職同士が「協力」しようとする思いが大切だ、とお伝えしました。

(動画については、基本的なものであるため、第4回のものと同様)

その1 熊田博喜氏

その2 多職種・地域と共につくるオール西東京のまちづくり(西東京市健康福祉部長 萩原直規)

前回に引き続き、これまでに西東京市が取り組んできた西東京市版地域包括ケアシステムの実現に向けた内容についてお伝えしました。

2025年問題、2040年問題をどのように解決していくことができるのか。解決するために共通することは、健康寿命を延伸させ、社会とのつながりづくりが大事ということ。

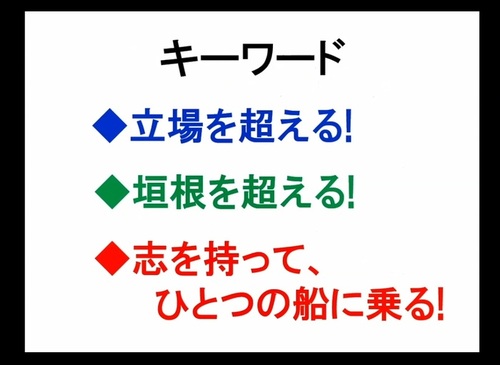

それには、医療・介護の専門職が立場・垣根を超えて、同じ志を持ってひとつの船に乗っていきましょう、とお伝えしました。

その2 萩原直規氏

その3 にしのわ座談会(在宅療養連携支援センターにしのわ 古澤香織・椋尾ちえ、市内専門職 5名)

在宅療養連携支援センターにしのわの2人と、市内専門職(訪問診療医、訪問看護師、介護支援専門員、訪問介護、福祉用具専門相談員)が独居高齢者の在宅看取りをテーマに、実際に看取りを行ったチームで当時を振り返りながらお話ししました。

その3 にしのわ座談会

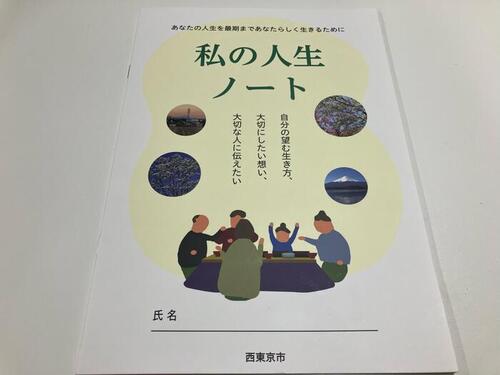

その4 西東京市人生ノートについて(西東京市健康福祉部高齢者支援課在宅療養推進係)

西東京市地域包括ケアシステム推進協議会 市民との協働啓発部会で作成した『人生ノート』について、紹介しました。

その4 人生ノート

受講人数

319名

| 職種 | 人数 | 病院 | 在宅 |

|---|---|---|---|

| 医師 | 3 | 1 | 2 |

| 歯科医師 | 5 | 0 | 5 |

| 薬剤師 | 93 | 6 | 87 |

| ケアマネジャー | 95 | 0 | 95 |

| 介護職 | 28 | 0 | 28 |

| 理学療法士(PT) | 2 | 1 | 1 |

| 作業療法士(OT) | 2 | 1 | 1 |

| 言語聴覚士(ST) | 0 | 0 | 0 |

| 看護師 | 35 | 2 | 33 |

| 社会福祉士 | 15 | 10 | 5 |

| 地域包括支援センター | 14 | 0 | 14 |

| 柔道整復師 | 1 | 0 | 1 |

| 臨床検査技師 | 1 | 1 | 0 |

| 福祉用具相談員 | 3 | 0 | 3 |

| 栄養士 | 6 | 3 | 3 |

| 事務 | 14 | 4 | 10 |

| その他 | 2 | 0 | 2 |

| 合計 | 319 | 29 | 290 |

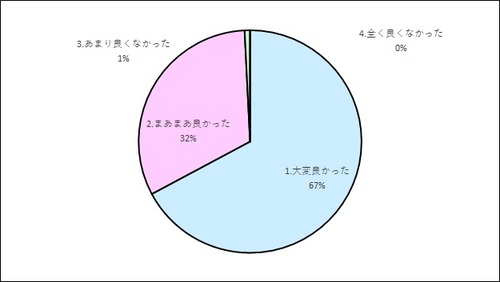

受講者アンケート

(アンケート回答 128名、アンケート回答率 40パーセント)

本編の映像をご覧になった方からのアンケートを以下のとおりまとめましたのでご覧ください。

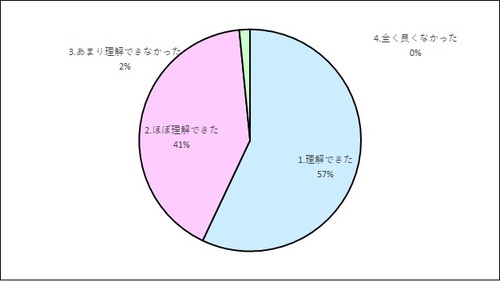

その1「地域包括ケアシステムについて~その内容と多職種連携の必要性~」 研修の内容はいかがでしたか?

その1講義「地域包括ケアシステムについて~その内容と多職種連携の必要性~」 研修の内容は理解できましたか?

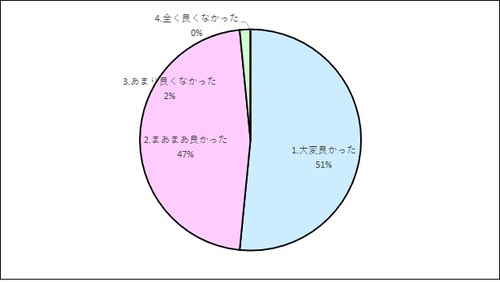

その2「多職種・地域と共につくるオール西東京のまちづくり」 研修の内容はいかがでしたか?

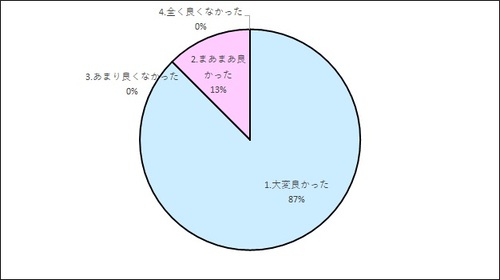

その3 にしのわ座談会 座談会の内容はいかがでしたか?

印象に残った内容はありますか?

・多職種がお互いを知り、どのような仕事をしているか理解し、利用者の情報を共有し多面的な視野を持って、ご利用者の生活を支える役割を担うことで、ご利用者が地域で楽しく暮らせる。それはまた、支援者側にとっても良いことだと思った。

・毎年1回このような内容の講義を受けると頭の中で整理がつき毎回参考になる。

・正直、お顔も存じ上げずに報告書だけ送る関係の状況もあり、本来の意味での連携を実施するための段階が欠けている事に気付かされた。

・『地域包括ケアシステム』は仕事に就いている者にとっては耳慣れた言葉だが、市民に説明するつもりで考えるとどうかという投げかけに、いつもと違った視点で聞くことができた。

今回の座談会のテーマ以外に市内専門職に聞いてみたい・話してみたい内容はありますか?

・困難ケースについて

・認知症の方のケースについて

・精神疾患のある方のケースについて

・障害サービスとの連携について

研修全体の感想をお書きください

・オンラインだと繰り返し拝見できるので集合研修のように集まるものとはまた違った良さがあると思う。

・コロナ禍が明けたら以前のように多職種で直接会って意見交換できるのも楽しみである。

・自助、互助、共助、公助の取り組みとして、まずは保険者、専門職と一層密に連携していきたい。コロナ収束後、活動の輪を広げたい。

・人生100年時代を見据え、まずは地域での社会と繋がりを保つこと、介護、医療保険のみならず、多職種で協働し、地域共生社会を実現することを意識していきたいと思った。「立場を超え、垣根を超え、志をもって船に乗る」の言葉が心に響いた。

・今年度は終末期にある方の支援に多く関わらせていただいた。独居でも自宅でのお看取りは可能なので、選択肢の一つとしてご提示しますが、ほとんどの方がホスピスを希望した。私の説明の仕方では在宅で息を引き取るイメージが湧かないのだと思っている。在宅での最期がベストだとは思わない。ご本人が決断した選択が尊いのが「本当は家がいいんだけど・・・」と思いながらホスピスに行くのは残念なことなため今回のケースがご本人のお話を聞いたり、説明する参考になった。

・多職種連携がうまくまわるためには日ごろから顔の見える関係、お互いをプロとして尊敬できる信頼関係が必要で、ケアマネジャーは連携しやすくするための潤滑油としての役割が大きいと思う。担当が変更になっても途切れなくスムーズな支援をするためのトランス型連携は今後の課題と感じる。

・地域包括ケアシステムにおける多職種連携の必要性について、理解を深めることができた。また、多職種連携(支援チーム)を進めていくためには、日頃の多職種との小さなやりとりを大切にし、お互いになんでも言える関係(者)を増やしていくことが重要であることを再認識した。

お問い合わせ

このページは、高齢者支援課 地域支援係が担当しています。

西東京市役所 田無第二庁舎 〒188-8666 西東京市南町五丁目6番13号

電話:042-420-2811

ファクス:042-462-1130