第4回西東京市多職種研修 ALL NISHITOKYO 2020(オンライン版)を開催しました!

ページ番号 418-608-751

最終更新日 2023年10月10日

第4回西東京市多職種研修ALL NISHITOKYO 2020を開催しました。

平成29(2017)年から毎年一回ずつ開催し、第3回(ALL NISHITOKYO 2019)までは、多職種連携の必要性や、連携の第一段階となる顔の見える関係づくりのために会場に一同に会して、毎回70名を超える方に参加いただいていました。

しかし、コロナ下で従来通りの開催が難しい中、多職種研修をどのような形であれば開催できるのか模索した結果、「オンライン版」の多職種研修を開催しました。

以下、第4回西東京市多職種研修の詳細について報告いたします。

研修全体像

視聴期間

令和3年3月5日(金曜日)から3月19日(金曜日)まで(3月24日(水曜日)まで期間延長)

視聴方法

西東京市公式You Tubeに掲載

※申し込みがあった方に個別で視聴用You Tube URLを送付

受講対象者

市内医療・介護専門職(主に西東京市介護保険連絡協議会員)

研修内容

本編

その1 地域包括ケアシステムについて~その内容と多職種連携の必要性~(連携のしくみづくり部会員 武蔵野大学教授 熊田博喜氏)

まず地域包括ケアシステムとは地域ケアと包括ケアに分けると理解しやすいことをお伝えしました。

地域包括ケアシステム実現のためになぜ医療・介護の専門職である多職種の連携が必要なのか。

連携の仕方にも多様性があり、まずは専門職同士が「協力」しようとする思いが大切だ、とお伝えしました。

その1 熊田博喜氏

その2 多職種・地域と共につくるオール西東京のまちづくり(西東京市健康福祉部長 萩原直規)

これまでに西東京市が取り組んできた西東京市版地域包括ケアシステムの実現に向けた内容についてお伝えしました。

2025年問題、2040年問題をどのように解決していくことができるのか。解決するために共通することは、健康寿命を延伸させ、社会とのつながりづくりが大事ということ。

それには、医療・介護の専門職が立場・垣根を超えて、同じ志を持ってひとつの船に乗っていきましょう、とお伝えしました。

その2 萩原直規氏

その3 にしのわ座談会(在宅療養連携支援センターにしのわ 古澤香織・椋尾ちえ、市内専門職 5名)

在宅療養連携支援センターにしのわの2人と、市内専門職(訪問診療医、訪問薬剤師、介護支援専門員、訪問看護師、訪問介護)がコロナ下において困ったこと、コロナ下における多職種連携とは、という内容でそれぞれの専門職の立場からお話ししました。

その3 にしのわ座談会

アンケート回答者限定特典映像

研修受講者の中で、アンケートに答えていただいた方限定の特典映像の配信も行いました。

『西東京市という地域について』と、『院内発生したCOVID19への対応とその教訓』と題し、2名の方にお話いただきました。

受講人数

308名

| 職種 | 人数 | 病院 | 在宅 |

|---|---|---|---|

| 医師 | 14 | 9 | 5 |

| 歯科医師 | 1 | 0 | 1 |

| 歯科衛生士 | 1 | 0 | 1 |

| 薬剤師 | 72 | 2 | 70 |

| ケアマネジャー | 71 | 0 | 71 |

| 介護職 | 30 | 0 | 30 |

| 医療ソーシャルワーカー | 7 | 7 | 0 |

| 理学療法士(PT) | 26 | 20 | 6 |

| 言語聴覚士(OT) | 4 | 4 | 0 |

| 作業療法士(ST) | 6 | 6 | 0 |

| 看護師 | 23 | 8 | 15 |

| 社会福祉士 | 1 | 1 | 0 |

| 地域包括支援センター | 16 | 0 | 16 |

| 柔道整復師 | 6 | 0 | 6 |

| 臨床検査技師 | 1 | 1 | 0 |

| 福祉用具相談員 | 8 | 0 | 8 |

| 栄養士 | 5 | 5 | 0 |

| 事務 | 16 | 4 | 12 |

| 合計 | 308 | 67 | 241 |

受講者アンケート

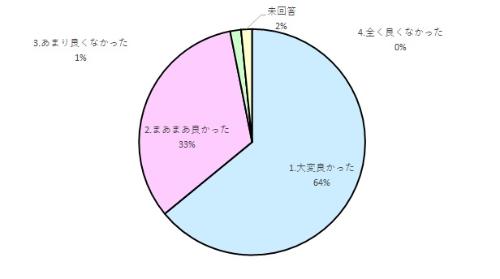

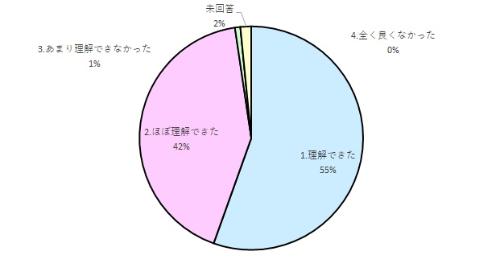

(アンケート回答 126名、アンケート回答率 41パーセント)

本編の映像をご覧になった方からのアンケートを以下のとおりまとめましたのでご覧ください。

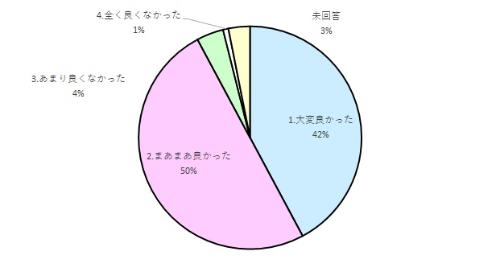

講義「地域包括ケアシステムについて~その内容と多職種連携の必要性~」 研修の内容はいかがでしたか?

講義「地域包括ケアシステムについて~その内容と多職種連携の必要性~」 研修の内容は理解できましたか?

講義「多職種・地域と共につくるオール西東京のまちづくり」 研修の内容はいかがでしたか?

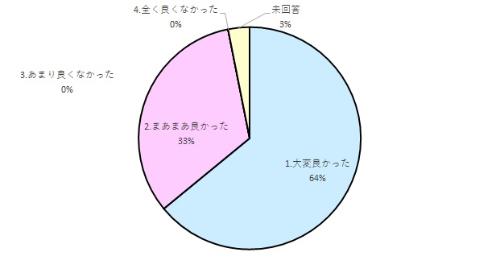

にしのわ座談会 座談会の内容はいかがでしたか?

印象に残った内容はありますか?

・市民アンケートで「ご自宅で最期を迎えたい」という割合が多かったこと。今時点での高齢者の方はマンション暮らしより一軒家を建てている割合が多いので『自分の家』を大事に思う気持ちが強いと感じられご自宅での療養と最期を強く願うのではないだろうか?と思った。便利さも大事だが、患者本人がリラックスして暮らせる環境も大事だなと考えさせられた。

・連携することの大切さがわかった。逆に連携ができていないと在宅生活を支えることができないことを理解した。

・地域包括ケアシステムの実現のためには専門職が垣根を越えて、まず連携しようと思う気持ちが大切だということ。

今回の座談会のテーマ以外に市内専門職に聞いてみたい・話してみたい内容はありますか?

・今後こういった状況下だけではなく、平常時においても様々な疾患を抱える在宅患者さんにおいて、突然イベントが起こった時にどのように連携していくのがベストなのか、具体例なども聞いてみたい。

・家族がいない独居老人を自宅で看取りをすることについて。

・病院に歯科治療に入っているが、コロナ患者様の治療の要請を受け、未経験の部分が多く理解していても処置に通常の2倍近くかかってしまった。座談会を聞いて、連携の必要性・大切さを改めて感じた。何気ない専門職の方々の会話を聞くだけでも、大いに勉強になる大切さを学んだ。

・独居で身寄りがなく、サービスに関しても否定的な方への実際の関わり・事例について。介護保険にも否定的な方の退院後が心配。

研修全体の感想をお書きください

・YouTube視聴という一方向の方式も拝聴するにはわかり易かったが、ZOOMなどを使った双方向の研修会、情報交換会が行われると今後の感染状況や災害時にも役立つニューノーマルな研修会や講習会ができるのではないか?と思った。実際集まって顔を合わせるのも大事だが遠隔も一緒にしてもらえると開業時間の都合で参加が難しい方も断念しないで参加できる。

・事務所の全職員が同じ研修を受けられたことで、目的などを改めて共有でき、大変良いと思った。

・新型コロナ禍においては一層、普段からの何かあったら気軽に相談のできる関係作りが非常に大切であることを改めて感じた。

・直接、他の職種の方とお会いすることはできなかったが、普段は他職種の方とお会いすることに緊張感があるため、参加しやすくなった。これを機に、コロナの影響が少なくなった時のオンラインでない研修にも今後参加してみたいと思った。

・ウェブ会議という形で受講のハードルも低くなり、薬局の薬剤師スタッフ全員が受講することができた。

・在宅に介入すると必ず他業種の方との連携が欠かせないことは頭では理解していたが、より一層歩み寄る姿勢が必要であることを実感した。できるだけ日々の業務の中でも関係性を築けるように努力していきたい。

・座談会は、「そうだよね、わかるわかる、みんな迷いながらこの状況におられるんだな」と思えて励まされた。

・今度は自分の意見の言える参加型の座談会をお願いしたい。

・座談会は、現場で今起こっていることとして共有、共感した。自分の立場でできることをやらないといけないと再考した。また、退院前カンファがないというところでは病棟看護師が直接情報を流すべきだと思う。患者さん、利用者さんに会えないからこその在宅チームへの配慮が必要では…と思う。

・勤務医は地域のことやケアのことをあまり考えていないと思うが、これからますます重要になると思う。仕組みはどんどん変わっていかないといけないと思う。少しでも地域のためにお役に立てるように頑張っていきたいと思った。

お問い合わせ

このページは、高齢者支援課 地域支援係が担当しています。

西東京市役所 田無第二庁舎 〒188-8666 西東京市南町五丁目6番13号

電話:042-420-2811

ファクス:042-462-1130