血圧について

ページ番号 225-568-886

最終更新日 2025年7月7日

血圧とは?

血圧とは、心臓から送り出される血液が、全身へと流れる際に血管の内側にかかる圧力のことです。血圧は一定ではなく、環境や体調、時間帯によって変化しています。

血圧が高くなると

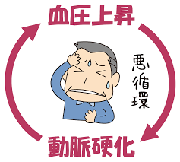

血圧が高い状態が続くことを高血圧といいます。高血圧は、全身の血管に高い圧力がかかり、血管が傷つきやすくなっている状態です。また高血圧の影響で血管の弾力がなくなったり、血管の内壁が狭くなったりする動脈硬化が進行すると、さらに血圧が上がりやすくなります。

脳血管障害や心筋梗塞などの命に関わる病気を発症する危険が高まりますので、血圧を正常に保つことが大切です。

血圧の基準値は?

血圧は、測る状況や場所などによって変わりやすいため、診察室で測る場合の「診察室血圧」と、家庭で日々測る場合の「家庭血圧」の2つの基準が設けられています。(高血圧治療ガイドライン)

| 診察室血圧 | 家庭血圧 | |||

|---|---|---|---|---|

| 収縮期血圧(上の血圧) | 拡張期血圧(下の血圧) | 収縮期血圧(上の血圧) | 拡張期血圧(下の血圧) | |

| 正常血圧 | 120mmHg未満 | 80mmHg未満 | 115mmHg未満 | 75mmHg未満 |

| 高値血圧 | 130~139mmHg | 80~89mmHg | 125~134mmHg | 75~84mmHg |

| 高血圧 | 140mmHg以上 | 90mmHg以上 | 135mmHg以上 | 85mmHg以上 |

高血圧に該当しなくても、高血圧に準じて注意を必要とする値として、「高値血圧」があります。「高値血圧」は、生活習慣を改善しても血圧が下がらない場合、治療が必要になる場合があります。高血圧と診断されていない数値でも安心せず、正常血圧を超えてしまったら、血圧を下げる取り組みを始めましょう。

血圧はどのくらいに下げればいいの?

高血圧の治療は、将来起こる可能性のある脳血管障害や心筋梗塞、腎機能の悪化を予防するために行います。下の表は一般的な治療の目標値です。血圧をどのくらいまで下げたらいいのかは、年齢の他に、糖尿病や蛋白尿のある慢性腎臓病(CKD)、脳血管障害や心臓疾患の有無で変わってきます。持病のある方はかかりつけ医に相談し、目標の値を確認しましょう。

| 診察室血圧 | 家庭血圧 | |||

|---|---|---|---|---|

| 収縮期血圧(上の血圧) | 拡張期血圧(下の血圧) | 収縮期血圧(上の血圧) | 拡張期血圧(下の血圧) | |

| 75歳未満 | 130mmHg未満 | 80mmHg未満 | 125mmHg未満 | 75mmHg未満 |

| 75歳以上 | 140mmHg未満 | 90mmHg未満 | 135mmHg未満 | 85mmHg未満 |

高血圧の症状は?

高血圧に自覚症状はほとんどありません。血圧がかなり高いときは、頭痛やめまい、肩こりなど起きやすくなりますが、こういった症状は血圧と関係なしによく現れるので自覚症状があてにならない病気です。そのため、症状のあるなしにかかわらず、血圧が高めの方は定期的な検査や治療を受ける必要があります。

あなたの生活で思い当たることはないですか?

- 塩分のとりすぎ

- エネルギーや脂肪分のとりすぎ

- 運動不足

- 喫煙

- アルコールのとりすぎ

- ストレスの多い生活

- 過労

などが、血圧をあげる原因と言われています。

生活改善のポイント

減塩を心がける

食塩摂取目標量(1日あたり)

男性:7.5グラム未満

女性:6.5グラム未満

高血圧の方は6グラム未満(男女ともに)

※食塩は小さじ1杯(5cc)で約6グラム

- ラーメンやうどんなどの汁は残す。

- みそ汁や煮物は出汁をしっかりとってしょうゆや塩は減らす。

- しょうゆやソースより、しょうがやこしょう、ごまやレモン、ゆず、しそなどで味付けを工夫する。

- カレー粉や七味唐辛子などスパイスで味にメリハリを効かせる。

- しょうゆは食べ物に直接かけず、少量をつけて食べる。

- 外食や加工食品は、少量でも塩分量が多いため食べる量や頻度を控える。

ミネラル類をしっかりとる

塩分の排出を助ける成分に、カリウム、マグネシウムなどのミネラルがあります。カリウムは腎臓から余分な塩分(ナトリウム)を体の外に排出する働きがあり、マグネシウムはその働きを助けます。

またカルシウムが不足すると心臓や血管を収縮させて血圧が上昇します。マグネシウムは、カルシウムの吸収を助けるため、これらのミネラル類が不足しないように心がけましょう。

また、食物繊維もナトリウムの吸収を阻害します。食物繊維の多い食品も摂取するように心がけましょう。

- カリウムが多い食べ物:ほうれん草、枝豆、じゃがいも、トマト、納豆、バナナ、アボカド、キウイフルーツなど野菜や果物

- マグネシウムが多い食べ物:海藻やナッツ類、豆類など

- カルシウム:牛乳、チーズ、小松菜、小魚類など

禁煙

たばこのニコチンには、強力な血管収縮作用があるため血圧を上昇させます。また、たばこに含まれる一酸化炭素は血管の内壁をきずつけて、血栓を作りやすくして動脈硬化を促進し、脳血管障害や心筋梗塞のリスクを高めます。さらにメタボリックシンドロームの重要因子であるため血圧が高めの人は、禁煙するほうがいいでしょう。(市の健康情報のページ→上手に禁煙するために)

お酒を控える

お酒はひかえめに!

アルコールの飲みすぎは血圧を上昇させます。飲みすぎの状態が続くと心臓に負担がかかり、心疾患のリスクを高めます。できるだけお酒はひかえるようにしましょう。

アルコールの摂取目安量(1日)

- ビール中びん1本

- 焼酎半合弱

- 日本酒1合

- ワイン2杯

軽めの有酸素運動を行いましょう

血圧を適正に保つために、有酸素運動が効果的と言われています。ウォーキングなどを無理のないペースで1日30分以上、できたら毎日継続して行うことが大切です。また、エスカレーターやエレベーターを使わず、階段を使ったり、歩く距離を増やすなど、自分の生活の中で出来るところからはじめましょう。

ストレスや疲労を解消する

ストレスや疲労、睡眠不足などは血圧を上げる大きな要因です。趣味や運動を楽しみ、十分な休息をとって、常に心と体のリフレッシュを心がけましょう。

定期的な健診を受けましょう

高血圧は自覚症状がなく、いつの間にか進行してしまう病気です。脳血管障害や心筋梗塞など、さまざまな病気を引き起こしやすくするため、定期的な健診を受け、血圧を管理することが大切です。高血圧の可能性がある場合は放置せず、生活習慣の改善、継続治療など血圧コントロールに取り組みましょう。

お問い合わせ

このページは、健康課が担当しています。

防災・保谷保健福祉総合センター 〒202-8555 西東京市中町一丁目5番1号

電話:042-439-3526

ファクス:042-422-7309